虫歯の治療法

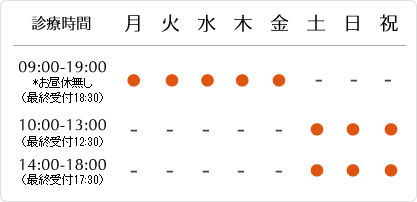

虫歯の進行は4段階に分かれていて、歯科臨床ではC1、C2などと、頭にカリエス(Caries=虫歯)のCを付けて表現します。治療法は、どの段階の虫歯かによって異なってきます。

C1は、エナメル質に小さな穴が空いた状態で、痛みなどの自覚症状はほとんどないため、気づかないこともあります。

C2は、エナメル質の内側にある象牙質まで虫歯が進んだ状態で、冷たい物や、甘い物がしみるようになってきます。C1やC2の段階では、欠損した部分を詰め物やかぶせ物で修復する治療を行います。いずれにしても歯を削ることは、その歯の寿命を短くすることにつながるため、削る部分は最小限にするのが基本です。

C3は、歯の神経やその近くまで虫歯に侵されている状態で、神経が炎症を起こしているため、強い痛みを感じます。この場合は、神経を取り除く「抜髄処置」を行います。すでに神経が壊死している場合は、根の中で細菌が繁殖するのを防ぐための「根管治療」になります。根の中を掃除して細菌を取り除き、薬を詰めて封鎖する治療です。

さらに、歯冠部がほぼ崩壊し、歯根しか残っていない状態のC4まで進むと、多くのケースで抜歯となります。虫歯になりやすい人

それほど熱心に歯磨きをしているわけではなく、むしろさぼりがちなのに、虫歯にならない人がいます。遺伝的にエナメル質が硬くて頑丈なのでしょう。

極めて稀に、エサとなる糖分(砂糖)の摂取が極めて少ないために虫歯にならないという人もいます。ただし、大半は、毎日きちんと歯磨きをしない限り、ミュースタンス菌を含むプラークの形成や虫歯の進行を避けられません。

ちなみに子供の乳歯が、大人の永久歯と比べて虫歯になりやすいのは、柔らかい乳歯は強い酸に太刀打ちできないためです。砂糖たっぷりの甘いお菓子が好きな子供だと、それをエサにミュースタンス菌がどんどん酸を生成するのでなおさらです。

乳歯が虫歯になっても、抜けてしまえば、健康な永久歯が生えてくるので大丈夫と思っている両親は多いのではないでしょうか。虫歯は感染症です。1本の乳歯が虫歯で抜けても、残った乳歯にくっついて大量のミュースタンス菌が生息している可能性があります。そんな環境で生えてくる永久歯は、瞬く間に虫歯菌に感染してしまいます。実は新生児の口腔内には、ミュースタンス菌がほとんどいません。その後、離乳食が始まる頃から、乳歯が20本生え揃う3歳児くらいまでの期間に、虫歯になるリスクが非常に高いという報告があります。母親をはじめ、赤ちゃんと接触する大人たちの口の中にいるミュースタンス菌が、なんらかのタイミングで赤ちゃんに感染したと考えられます。

特に妊娠中から出産後の母親は、体調の変化、精神的、肉体的な疲労などが蓄積して、歯磨きもついおろそかになりがちです。ミュースタンス菌や歯周病菌が急激に増殖し、虫歯リスクが高まっています。

赤ちゃんの周りの大人が適切な歯磨きをすることは、ご自身だけでなく、子供の将来の虫歯リスクを低下させることになります。虫歯の陰にミュースタンス菌あり

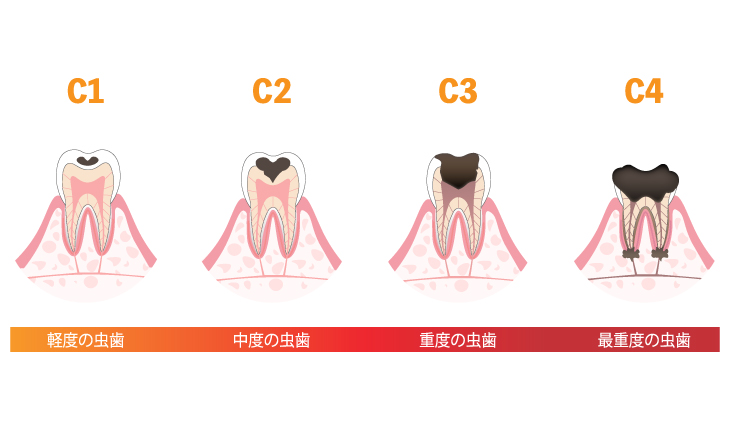

口腔内細菌の中で、虫歯の原因となるのは、ミュースタンスレンサ球菌、通称「ミュースタンス菌」といい、虫歯菌とも呼ばれています。大きさは、約1マイクロメートル(1/1000ミリメートル)ととても小さく、真珠のネックレスのようにつながって増えていきます。

ミュースタンス菌は、食べ物や飲み物に含まれる糖質(主に砂糖やショ糖)をエサにして、ネバネバとした不溶性の「グルカン」という物質を作り、歯の表面にべったりとはり付きます。それがプラーク(バイオフィルム)です。

さらに、そのプラーク内にも潜むミュースタンス菌が、糖質をエサにして〝酸〟を生成し、歯のエナメル質を溶かします。

歯の表面のエナメル質は本来硬い物質ですが、唯一、酸には弱いのです。ミュースタンス菌が作り出すグルカンは、酢と同じくらいの強い酸でできています。エナメル質の主成分はリン酸カルシウムで、酸に侵されると、カルシウムイオンとリン酸イオンに分解されるため、脆くなってしまうのです。ミュースタンス菌がエナメル質を溶かすことを「脱灰」といい、歯の表面が白く濁ってきます。ただし、エナメル質には知覚がないため、痛む、しみるといった自覚症状がないまま虫歯が進行しがちです。脱灰が進むとエナメル質に穴が開き、そのうちエナメル質の内側にある象牙質まで進行します。ここまでくると冷たい食べ物がしみるようになり、さらに放置すると、菌が歯の内部の歯髄(神経)部分にまで到達して、激しい痛みを感じるようになります。

もっと症状が進行して、歯冠部(歯肉から上の部分)がほとんど崩壊し、歯根だけが残った状態になると、もはや歯髄は死んでしまい、痛みがなくなることもあります。また、歯根の先が化膿したり、歯根膜炎を併発することがあり、最悪の場合は抜歯せざるを得なくなります。

アメリカのカイス教授が、虫歯になる条件として、

- ① 歯牙があること

- ② 細菌があること

- ③ 細菌の栄養となる糖分があること

の3つを挙げています。これは「カイスの輪」と呼ばれる理論で、近年はこれに

- ④ 時間があること

を加えた4要素の考え方が主流になっています。

細菌が増えるためには、糖分を分解してエネルギーを得なければならず、それにはある程度の時間がかかるということです。歯を磨いてプラークをきれいに除去できたとすると、ミュースタンス菌が再度バイオフィルムを形成するまでに、24時間はかかることがわかってきました。

飲食の後、すばやく歯ブラシなどでプラークを取り除いてしまえば、エナメル質は再石灰化を開始します。唾液に豊富に含まれるカルシウムイオンやリン酸イオンがエナメル質の表層下に浸透し、脱灰部分を自力で修復させてくれるのです。虫歯の進行には、ミュースタンス菌以外に、乳酸桿菌という繭玉のような形をした細菌も関わっていることがわかっています。乳酸桿菌は、体に良い働きをする菌として知られている乳酸菌の仲間です。本来、乳酸菌は粘膜の表面にいて、乳酸を出すことでその場所を弱酸性にして、病原体などの悪い細菌が増えるのを予防しています。ところが、口の中でミュースタンス菌にくっつくと、バイオフィルムを弱酸性から強酸性に傾かせ、エナメル質を溶かす手助けをしてしまうのです。

ただし、ミュースタンス菌と乳酸桿菌が強力タッグを組むのは、バイオフィルムの中でのことであり、歯ブラシでしっかりプラークを取り除く習慣がついていれば、虫歯を進行させることはありません。サイナスリフトとソケットリフト

サイナスリフト

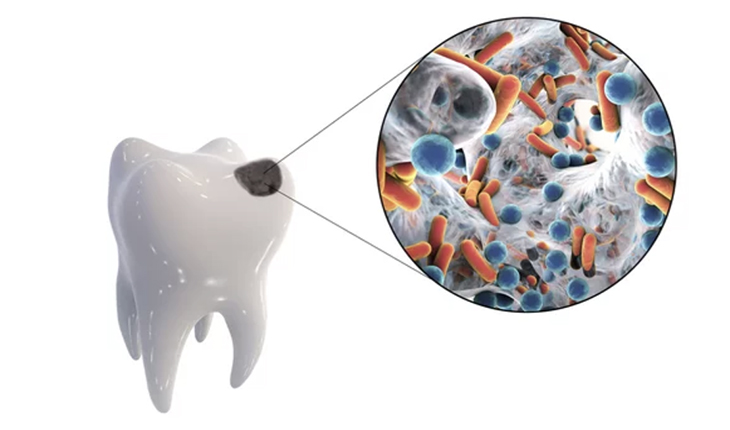

サイナスリフトは、上の奥歯の歯槽骨が薄くなっていて、インプラント体の埋入に十分な骨の高さがない場合に適した手術です。

上顎の骨の上部にある小鼻の脇には、上顎洞(サイナス)という大きな空洞があります。そのため、元々、上顎の骨は下顎の骨に比べて薄くなっています。しかも上の奥歯を失うと、歯槽骨は吸収されて更に薄くなり、同時に、上顎洞は下に向かって広がっていきます。

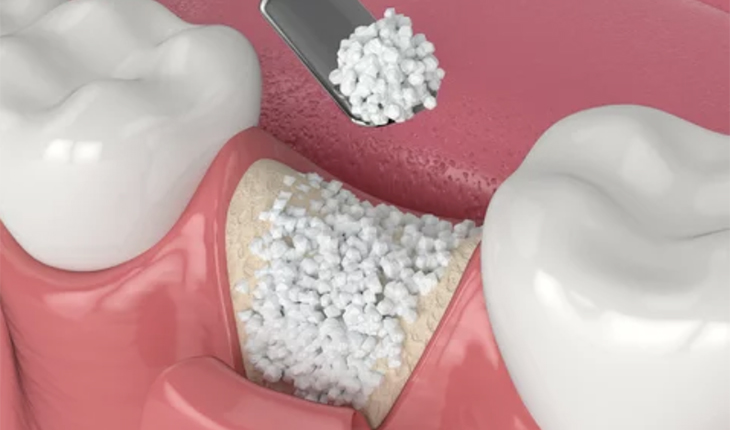

そこで、上顎骨の横から小さな穴を開けて、上顎洞とシュナイダー膜と呼ばれる薄い膜の間に人工骨を入れ、インプラント体を支えられるだけの厚みを作ります。

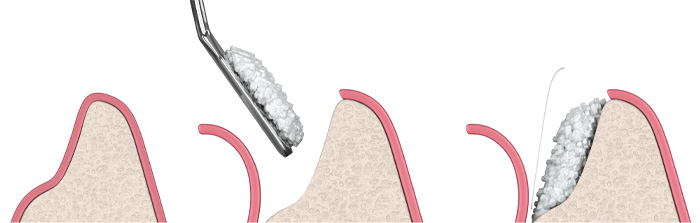

ソケットリフト

ソケットリフトも、サイナスリフトと同様、上顎の奥歯の歯槽骨が薄くなっている方に、インプラント体を埋入するための骨の高さを増やす治療法ですが、サイナスリフトの対象者よりは骨の欠損が少ない方に適応します。

シュナイダー膜までの骨の高さが4~5ミリ以上ある場合はソケットリフト、4~5ミリ以下の方や、失った歯の数の多い方にはサイナスリフトをおすすめします。ソケットリフトでは、上顎洞の少し手前まで骨を削って穴(ソケット)を開け、そこから骨補填材を入れてシュナイダー膜を押し上げます。十分な量の骨補填材を入れたら、インプラント体を埋め込みます。サイナスリフトのように、大きく歯肉を切開する必要がなく、骨補填材を入れる穴とインプラント体の埋入口が同じなので、結果、傷口が小さくて済みます。

口腔内環境を整えるには

口腔は、消化器官の一部であり、入り口です。健康維持に重要な食物はすべて口から摂取して、胃や腸で消化・吸収されます。そのため、口腔内が悪玉菌の多い環境だと、体内に悪玉菌が入り込むリスクが高く、腸内環境にも少なからず悪影響を及ぼします。腸をはじめ、体の各器官を健やかに保つためには、まず口腔内から悪玉菌を減らすことが重要です。

口腔内の悪玉菌を除去する方法としては、歯磨きが基本です。歯の表面や歯茎との境目などに形成された、悪玉菌を多く含むネバネバのプラークは、まずは歯ブラシなどで物理的に剥がすしかありません。実際、よく歯を磨けている人の口腔内細菌が1000億~2000億個であるのに対し、歯をあまり磨かない・磨けていない人は4000億~6000億個と2~3倍多く、ほとんど磨かない人は5倍にもなるとされています。

毎日の適切な歯磨き習慣で、プラークの元となる食べカスなどを口腔内に溜め込まないようにすることは、口腔内環境を乱さないための絶対条件です。

さらに、食べる物や飲む物の内容にも気を配る必要があります。糖質の摂りすぎは、口腔内環境を悪化させる一因です。特に、精製された白い砂糖は悪玉菌の格好のエサであり、口腔内で虫歯菌や歯周病菌の増殖を促すだけでなく、腸内環境も乱してしまいます。そのほか、白米や精製されたパンに多く含まれるでんぷんも、唾液で分解された麦芽糖が悪玉菌のエサになるため、摂りすぎに注意しましょう。逆に、口腔内環境を整えるために積極的に摂ると良いのは、人体の健康に有益な作用のある生きた微生物やそれらを含む食品「プロバイオティクス」です。腸内環境を整える細菌としての研究報告が多く発表されていますが、口腔内環境についても同様です。プロバイオティクスの仲間は、乳酸菌、ビフィズス菌、納豆菌、麹菌などですが、日本人の体には、みそ、納豆、ぬか漬けなどの日本ならではの発酵食品が合うとされています。

また、母乳・口腔由来のロイテリ菌も、近年、タブレットやヨーグルトなどが商品化されるなど、注目されている乳酸菌の一つです。口腔内や腸内の悪玉菌を感知して、天然の抗菌物質を産生し、増殖を抑える働きをもちます。

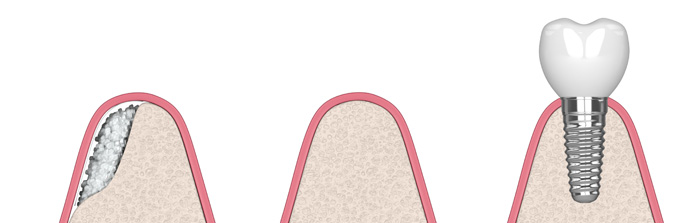

GBR(骨再生誘導療法)

骨造成手術の基本となるのが、GBR(骨再生誘導療法)と呼ばれる手術法です。人に元々備わる自然治癒力を利用して骨を再生させることで、欠損を治していく方法です。

まずは骨の足りない部分に自家骨あるいは人工骨(骨補填材)を充填し、骨形成を阻害する線維芽細胞などの軟組織が入り込まないように、メンブレンという人工膜で覆います。

膜の材料には、骨芽細胞などを活性化して骨組織を再建する生体活性成分が用いられています。骨欠損が少ない場合は、体内で1、2ヶ月で吸収されるタイプのメンブレンを使用しますが、骨欠損が大きく、たくさん造成させる必要がある場合は、6ヶ月間吸収されないメンブレンを使用します。

個人差はありますが、歯槽骨が再生するには、メンブレンを被せてから3~6か月ほどかかります。骨は常に破壊と再生を繰り返しているため、最初に欠損部分を埋めた骨補填材は、そのうち溶けて、新しい自分の骨に変わっていくのです。GBR法で骨を充填するタイミングは、インプラントを埋入する手術の前と、手術と同時に行う場合があります。

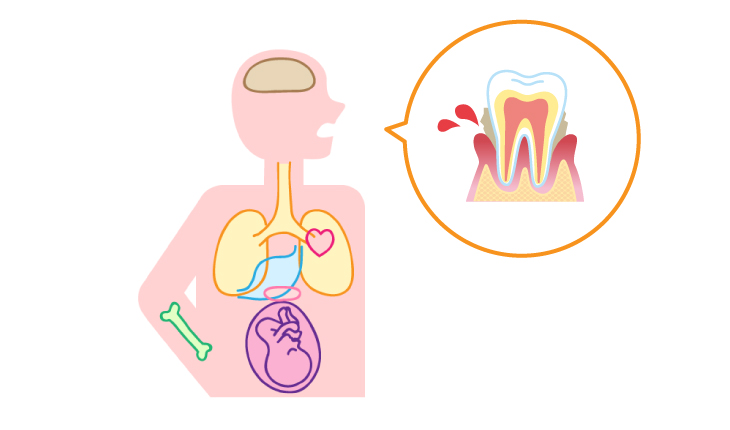

口腔内環境の乱れから全身の疾患へ

口腔内細菌は、簡単に血管に侵入する特性をもっています。つまり、血流に乗って全身に回ってしまうということです。口腔内で悪さをする歯周病菌なども、血管内に入り込んで全身を巡り、脳や心臓など、口とは遠く離れた場所でトラブルを引き起こす可能性があるということになります。

1989年、フィンランドのK・マイラ博士が「歯周病と急性心筋梗塞の関係」という研究論文を発表しました。口腔内細菌の影響が口の中だけにとどまらず、全身に影響を与えるということが実証された最初の報告です。

博士が実施したのは、心筋梗塞の既往歴のある患者グループと、同じ地域に住む一般人グループの口腔内の状態を比較する調査です。

それぞれ虫歯の有無、失っている歯の数、プラークの有無、歯周病の有無、歯周ポケットの深さ、歯肉炎の有無をスコア化しました

その結果、歯周病患者の急性心筋梗塞発症のリスクが、そうでない人のおよそ3割も高いことがわかったのです。その後、アメリカのハラスツィ博士のグループも、口腔内細菌が全身を巡っている証拠を提示しました。心臓の動脈硬化で亡くなった患者の頸動脈を解剖したところ、血管内膜の中から歯周病菌であるポルフィロモナス・ジンジバリスと、虫歯の病原菌であるストレプトコッカス・サングイスが見つかったのです。その発見は、口腔内細菌が頸動脈の動脈硬化に関与した可能性を示唆しています。

近年は、ほかにも糖尿病、認知症、感染性心内膜炎、骨粗鬆症、妊娠トラブルなど、口腔内細菌が全身のさまざまな疾患のリスクファクターになり得るという報告が、数多く発表されています。全身の健康を守るためには、口腔内の環境を整えることが、「腸活」と同じくらい重要なことと言えるでしょう。足りない骨は造成・再生できる

インプラント体を埋め込み、安定させるには、骨の厚みが必要です。実際のインプラント体は、直径3~6ミリ、長さが4~21ミリほどあります。それをしっかり支えるには、それぞれプラス2~3ミリ以上の骨が必要になります。

ところが、歯を失ったまま、長い時間が経過していたり、重い歯周病で歯を失った患者の場合、インプラントを埋め込むだけの骨の量が不足していることが少なくありません。骨が十分にないまま埋入すると、後になってインプラント体が脱落したり、周辺が膿んだりする可能性があります。ただし、骨が足りないとインプラントを諦めなければならないかといえば、そうではありません。今やインプラント治療の技術は、骨が少なければ造成するというところに進化しています。

自分の骨(自家骨)、あるいは人工骨(現在はこちらがメイン)を欠損部分に充填し、骨の量を増やす手術(骨造成手術)によって、インプラント治療は可能です。

骨造成手術には、残っている骨の状態や、どのように骨を作っていくかのプランによっていくつか選択肢があります。腸内細菌と口腔内細菌

ここ数年、健康意識の高い人たちの間で、「腸活」という言葉が話題を集めています。腸活とは、腸内環境を整えて、腸が持つ本来の力を高めることをいいます。その鍵を握るのが、腸内におよそ1000種類、数にして100兆個も生息しているとされる細菌たち=腸内細菌です。

腸内細菌は、体に良い影響を与える善玉菌、逆にトラブルの要因となり得る悪玉菌、さらに、そのどちらか優位な方の味方につく日和見菌の3つに分類されます。これらの細菌が集まった腸内細菌叢(腸内フローラ)が、善玉菌優勢のバランスに保たれることが、健康を維持する上で、とても大切になります。

実はこの腸内のような細菌叢が、口の中にも存在していることをご存知でしょうか。腸内細菌と性質は異なるにしろ、約700種類、1000億個以上もの細菌が群を成し、口腔内細菌叢(口腔内フローラ)を形成しているのです。

口腔内細菌も、すべて悪者というわけではなく、体の外から体内に侵入しようとする有害ウイルスや病原菌を阻止するような、体にとって良い働きをする細菌も多くいます。腸と同じで、そういった善玉菌が、悪玉菌よりも多い状態を保っていれば、口腔内にほとんどトラブルは起きません。とはいえ、口の中には、食べ物や飲み物だけでなく、空気中のさまざまな細菌やウイルスもダイレクトに入り込んできます。

さらに、食後の歯磨きが習慣化されていないと、細菌が好む栄養(食べカスなど)がたまりやすく、むしろ腸内以上に、タチの悪い菌が増殖しやすい環境といえるでしょう。

細菌が増殖するスピードは驚くほど速いものです。数分で1個が2個、4個、8個、16個……と累乗に分裂し、増え続けます。24時間放置した場合、単純に計算すると、24時間後には281兆個と、とんでもない量になります。例えば、夜に歯を磨かずに寝ると、翌朝、歯の表面がざらざら、歯茎がネバネバしているように感じるでしょう。これが、細菌増殖のサインです。口内細菌が集まってできたバイオフィルム(生体膜)に悪玉菌がたくさんくっついて、プラーク(歯垢)を形成した状態です。

しかもバイオフィルムの内側でも、細菌同士が影響し合って、さらに増殖し、結果、口腔内フローラのバランスが乱れて、虫歯や歯周病などのトラブルが起こりやすくなります。安全、確実なインプラント治療を叶えるサージカルテンプレート

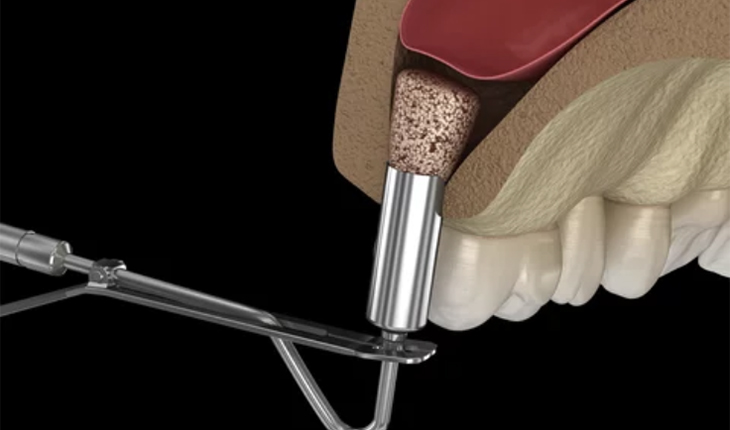

最近では、CTスキャンで採取した画像データを基に3Dプリンターで作成したレジン製の型(トレイのようなもの)を、インプラント手術のガイドとして利用するケースも増えています。

「サージカルテンプレート」と呼ばれる(サージカルガイドとも呼ぶ)型は、インプラントを埋め込む位置、角度、深さなどを想定通りに再現する手助けとなるものです。

型には、コンピューターで計算されたインプラント体を埋め込むための穴が空けられているので、手術ではそこを正確にドリリング(歯科用ドリルで穴を開ける)すればよく、手術のエラーリスクを大幅に低減できます。

過去にインプラント手術では、さまざまな原因によって失敗やトラブルが起こっていますが、中には医師の技術力に問題があるケースも多くありました。あらかじめ正しいドリリングの位置が決まっているサージカルテンプレートは、そのような失敗を防ぐ上でも大いに役立つ術法です。

手術にかかる時間も短くなるため、患者の体への負担も軽減できます。フラップレス手術

サージカルテンプレートシステムを活用し、歯肉粘膜の切開、剥離、縫合などをせずにインプラント体を埋入する手術を「フラップレス手術」と言います。

通常のインプラント治療では、インプラント体を埋め込むために、歯肉粘膜を切開して顎の骨を露出させます。一方、フラップレス手術では、サージカルテンプレートによって定められた位置に、必要最小限の穴を開け、そこからインプラント体を埋め込みます。傷が小さいので出血が少なく、術後の腫れや痛みもほとんどありません。

切開や縫合のステップを省ける分、手術自体にかかる時間は短く、1本につき数分程度で終了するケースがほとんどです。外科的手術ということでインプラント治療に不安や恐怖を感じている患者にとって、メリットが非常に多い方法です。

ただし、フラップレス手術は、インプラント体を埋め込む部分の骨の量が十分にあることが条件です。骨量が足りなければ、歯肉を切って骨を露出させ、直に骨を見ながらドリルを入れる通常のインプラント治療を選択することになります。

業者様専用ダイヤル(診療予約不可):

090-9950-0885

平日

09-19時 *お昼休無し(最終受付18:30)

土日祝

10-13時 / 14-18時(最終受付17:30)

〒168-0064 東京都杉並区永福4-1-4

永福ランドビル1F

京王井の頭線・永福町駅 徒歩 1 分

駐車場完備(所在地はコチラ)

首都高速4号新宿線「永福出入口(IC)」より5分