歯周病が全身疾患のリスクファクターに

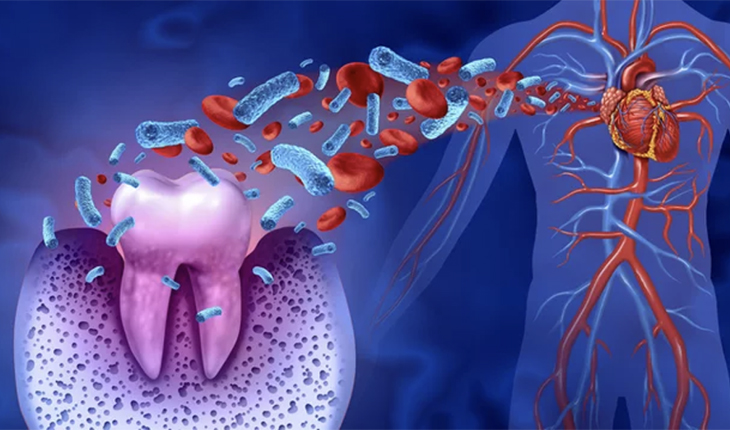

歯周病にかかった口腔内は、常に炎症が続いている状態です。その際、炎症によって出てくる毒性物質が歯肉の血管から体内に入り、全身を巡って、さまざまな病気の引き金や、悪化させる原因になることがわかってきています。

1989年、フィンランドのK・マイラ博士が、「歯周病と急性心筋梗塞の関係」について研究した論文を発表しました。心筋梗塞に既往歴のある患者と、同じ地域に住む既往歴のない人に歯科検診を行った結果、心筋梗塞の罹患者は、そうでない人よりも3割ほど多く歯周病を患っていたというものです。

歯周病菌が血流に乗って全身を巡ると、血管にダメージを与え、プラークを形成して血液の通り道を狭めます。また、プラークが剥がれて血の塊ができると、血管を詰まらせることもあります。つまり、歯周病菌が動脈硬化の一因になる可能性があるということです。心筋梗塞は、動脈硬化により血管が狭くなったり、塞がったりして、心筋への血液供給がうまくいかなくなる病気です。

マイラ博士の研究は、歯周病菌が動脈硬化、ひいては心筋梗塞を誘発することを、数値的に実証したわけです。その後、心臓の動脈疾患で亡くなった患者の頸動脈から歯周病菌が発見されたという報告もあります。

もちろん、歯周病菌が血管にダメージを与えるのは、心臓に限ったことではありません。脳の血管で歯周病菌を含むプラークが詰まれば、脳梗塞につながります。実際、歯周病の人は、そうでない人の2.8倍も脳梗塞になりやすいとされています。

また、大動脈瘤の患者の血管サンプルから、歯周病菌のひとつであるポルフィロモナス・ジンジバリスが高い確率で発見されたという、衝撃的な研究報告もあります。歯周病菌が一旦、血管に入り込むと、口から遠く離れたあらゆる臓器に広がって、悪さをするリスクがあるのです。人間が食べるべき物は歯が教えてくれていた

歯の形は食べ物の種類とも関係が深く、哺乳類の歯は主に何を食べるかによって、進化してきました。

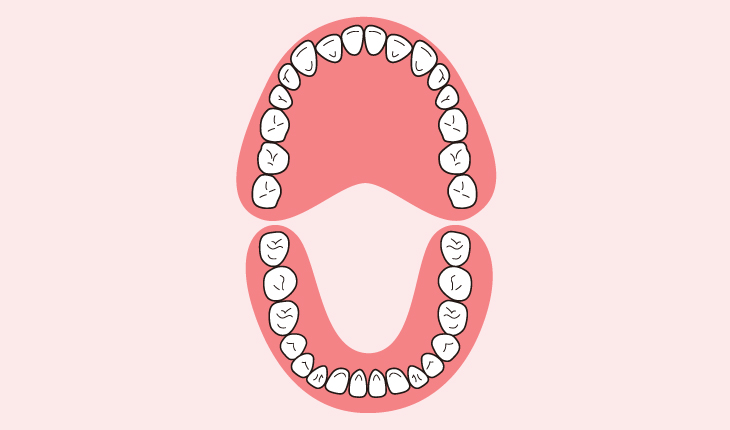

例えば、肉食動物は、肉を割いたり、骨を噛み砕くために、鋭く尖った歯をしています。草食動物の歯は、草をすり潰しやすいように平たい形です。では、人間の歯はどうでしょう。全32本のうち、噛み切る前歯(門歯)は8本で全体の4分の1、食いちぎる犬歯は4本で8分の1、すり潰す臼歯は20本で全体の6割以上。

つまり、ごはんや野菜など、すり潰す機能が求められる物を多く食べるように、遺伝子に組み込まれているのです。逆に言えば、歯の割合から、人が本来食べるべき物のバランスがわかります。

理想の食事は、穀物5:野菜・果物2:肉・魚:1の割合ということになります。ところが、食生活の欧米化もあって、野菜より肉類を多く摂り、脂肪分過多になってしまう人は少なくないでしょう。肥満や生活習慣病は、そういったバランスの崩れた食生活が一因になります。

歯から考えれば、肉類は控えめにして、穀類や野菜をたっぷり摂ることが大切です。特に日本人は、昔から食べてきた米や野菜中心の、脂肪分の少ない食生活が合っています。最近、痩せるために炭水化物(糖質)を食べないようにする「糖質カットダイエット」が注目され、実践している人も多くいます。もちろん主食となる炭水化物を徹底的にカットすれば、痩せることができます。ただしこれは、歯から考える理想的な栄養バランスとはかけ離れたもので、人間は、お米などの穀物をしっかり食べるように進化してきているため、自然の摂理に反することにもなります。長い年月をかけて進化してきた歯の形には、深い意味があるのです。

糖質制限をし過ぎると、ケトン体といって吐き気や無気力になってしまう場合があります。完全に糖質を無くすのではなく、3食のうち、ごはんを夕食のみ食べない、もしくは3食ゴルフボール大の大きさに小さくするなどの工夫をされると良いでしょう。

ごはんには食物繊維が含まれており、腸内細菌のエサになります。ビタミン、ミネラルを摂取するために、七分づき米もおすすめです。歯肉炎から歯周炎へ

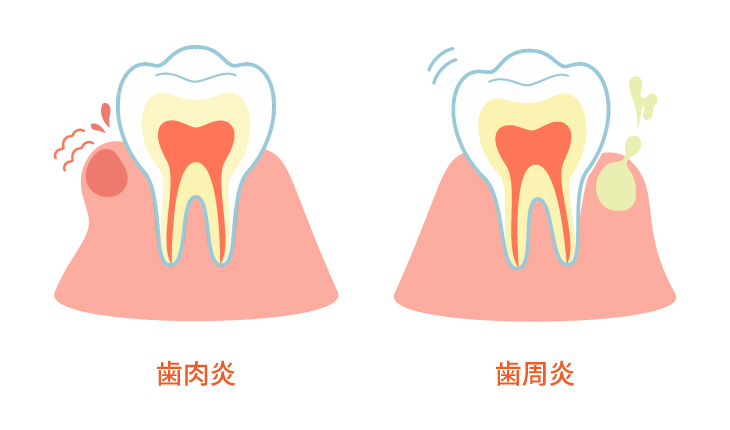

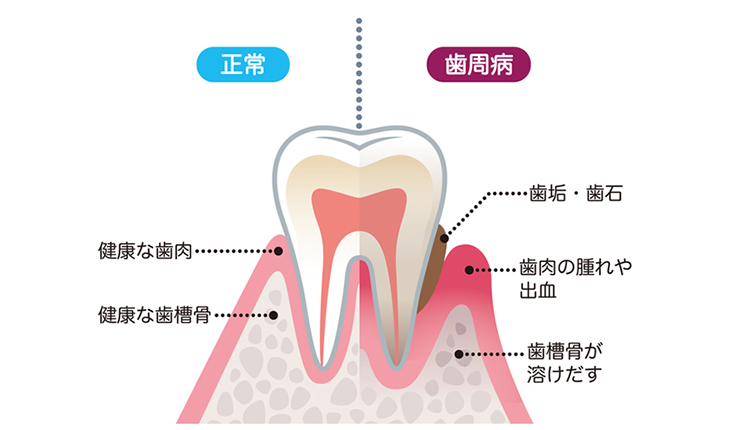

歯肉溝にプラークや歯石が溜まり始め、歯肉が炎症を起こし、赤く腫れた状態を歯肉炎といいます。歯肉から出血があり、人によっては口臭がひどくなることもあります。

歯肉炎は、歯肉の下の方にいる歯周病菌と、免疫細胞のバランスが崩れることで、起こりやすくなります。例えば、徹夜やストレスなどで疲れがたまっているときに、歯肉が腫れたり、膿が出たりすることがあるでしょう。

炎症が起こっている場所では、細菌と免疫が激しく戦っています。免疫が低下している状態では、歯周病菌は勢いを増す一方です。そのままだと、ダメージが歯肉だけに留まらず、歯を支える歯根膜や歯槽骨などの歯周組織が壊されていきます。歯槽骨が溶け始めたら、もはやそれは歯肉炎ではなく、歯周炎です。歯周病菌が歯の根元にも巣食って活動し、骨を溶かし始めるため、歯がグラグラしてきます。歯槽から膿が漏れ出すことから、歯槽膿漏とも呼ばれます。

歯肉炎は、必ずしも歯周炎になるわけではありませんが、歯周炎は必ず歯肉炎から始まります。つまり、歯肉炎の段階で何かしら手を打てば、歯周炎に進まずに済むということです。永久歯はなぜ32本あるのか

永久歯は、4本の親知らずを入れると全部で32本あります。上の歯と下の歯それぞれ16本ずつで、前歯を中心に左右対称に並んでいます。

前歯は上下合わせて8本あり、その横に糸切り歯と呼ばれる犬歯が上下左右合わせて4本。その奥には小臼歯が左右2本ずつで上下合わせて8本、一番奥には大臼歯と呼ばれる大きな歯が左右2本ずつ上下合わせて8本、そのさらに奥に第三大臼歯(親知らず)があります。これらの歯の形をよく見ると、1本ずつ違っていることに気づくでしょう。歯には、人間が生きていく上で欠かせない食物を「噛んで消化しやすくする」という重要な役割があります。歯の形がさまざまあるのは、その任務を効率よく遂行するために必要なことだからです。

まず門歯と呼ばれる前歯は、食物を噛み切るのに適した形をしています。

糸切り歯と呼ばれる犬歯は、硬いものを噛み切ったり引きちぎったりする機能があります。犬歯はすべての歯の中で根の長さが最も長く、解剖学的にも横からの力に十分に耐えられるようになっています。そのため、前歯や奥歯を守る役割も大きいのです。

小臼歯と大臼歯は、いずれも食物をすり潰して細かくするのに適した形です。唾液と混ぜ合わせ、胃で消化しやすくする働きがあります。臼歯がないと、胃に負担がかかることになります。女性と高齢者は歯周病菌の餌食になりやすい

歯周病菌である嫌気性菌は、女性ホルモン、特にエストロゲンの影響を受けるとされています。歯周病の中にはエストロゲンを餌にして増殖するものがあります。

一般に、妊娠をすると歯肉炎にかかりやすくなると言われていますが、これも女性ホルモンの影響です。妊娠期は、月経時の10~30倍の女性ホルモンが分泌されるため、それが原因で妊娠中期から後期にかけて妊娠性歯肉炎を起こしやすくなります。

また、妊娠している女性が歯周病に罹患していると、低体重児出産や早産のリスクが高くなることも指摘されています。その危険率は、喫煙やアルコール、高齢出産などよりもはるかに高い数字です。それを予防するために、妊婦歯科検診が存在するのです。さらに、妊娠期以外でも、思春期や更年期、閉経期など、女性ホルモンのバランスが崩れやすい時期も歯周病リスクが高まります。ホルモンバランスが乱れると、自律神経のバランスも乱れるため、免疫力が低下して、血液の循環が悪くなります。そうすると、歯周病菌が活発に活動を始め、増殖を繰り返してしまうのです。

また、免疫力が低下し、抵抗力がない高齢者も、歯周病菌による弊害を受けやすくなります。特に注意が必要なのは、誤嚥性肺炎です。

誤嚥性肺炎とは、食べ物や異物が誤って気管や肺に入り込んでしまうことで発症する肺炎です。通常は、異物が気管や肺に入りそうになると、無意識に咳をして阻止しようとします。しかし、高齢になるとその機能が衰えてむせやすく、食べ物と一緒に飲み込んだ口腔内細菌が誤って、気管や肺へ入り込むことがあります。それが誤嚥性肺炎です。口の中には、実に多くの細菌が存在し、誤嚥性肺炎の原因となるのは、肺炎レンサ球菌と呼ばれる細菌のほか、毒性の強い歯周病菌、緑膿菌、ブドウ球菌などがあげられます。いずれにしても肺炎は高齢者にとって避けたい病気です。

また、口の中の細菌が原因で腸炎を起こす高齢者もいらっしゃいます。抵抗力が落ちている高齢者にとって、歯周病菌をはじめ、悪さをする口腔内細菌は招かれざる客、侵入を防ぐには、まず口腔内からそういった悪玉菌を減らすことが先決です。口臭の原因は9割が口の中にある

口腔内のコンディションがあまり良くないことを教えてくれるサインのひとつに口臭があります。実は口臭の原因は9割近くが口の中にあると言われ、ほとんどが舌苔(舌の汚れ)や磨き残し(歯や歯茎の汚れ)などによる「生理的口臭」と、歯周病や虫歯などによる「病的口臭」のいずれかです。

例えば「胃の調子が悪いと口が臭う」など、ほかの臓器の疾患に起因すると思っている人が多いかもしれませんが、口腔外の原因は、ニンニクやアルコールなど食べた物の影響を含めても1割程度で、逆に言えば、歯周病や虫歯の予防や治療を徹底し、良好な口腔内環境を保っていれば、口臭に悩まされることはないというわけです。

そのほか、唾液の量が少なくなることでも口臭は発生します。特に就寝中は唾液がほとんど分泌されないため、朝起きたときに口臭が気になる人は多いでしょう。また、ストレスや緊張でも唾液の分泌が減少するため、口が乾いて臭いを発しやすくなります。こまめな水分補給や、マウスウォッシュなどの活用も口臭ケアにおすすめです。メタボリックシンドロームの方には歯周病菌が多い

食べ過ぎや偏食、運動不足、不規則な生活習慣を続けていると、内臓に脂が溜まって、いわゆる肥満に近づきます。この内臓脂肪型肥満に加えて、脂質異常、高血圧、高血糖の動脈硬化リスクが2つ以上重なった状態を、「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」と呼びます。

一つひとつは軽度でも、リスクが重なると心臓病や脳卒中といった生活習慣病を引き起こしやすくなります。実はこのメタボリックシンドロームの判断ベースとなる内臓脂肪の増加や肥満が、歯周病の罹患率を高めるという研究結果があります。

肥満によって巨大化した脂肪細胞の中に、免疫細胞のマクロファージが入り込んで増殖すると、炎症を誘発するTNF-α(腫瘍壊死因子)が大量に分泌されます。実は、このTNF-αが、歯槽骨の吸収、ひいては歯周病を引き起こすと考えられています。

また、歯周病の病巣から放出されるLPS(歯周病菌由来の毒素)やTNF-αは、脂肪組織や肝臓のインスリン抵抗性を増加させ、血糖値を上昇させます。それらが増え過ぎると、血管が詰まりやすくなり、再びマクロファージが増えて、脂肪細胞を活性化させるという悪循環に陥ってしまうのです。

脂肪細胞から分泌される物質には、TNF-α以外にも、アディポネクティン、PAI-1(Plasminogen activator inhibitor-1)、アディプシンなどがあり、これらはどれも炎症をひき起こす物質です。中でもPAI-1は、血液の凝固を促し、虚血性心疾患に関与します。血中にPAI-1が増加すると、歯周組織の毛細血管にも血液が流れにくくなるため、歯周病が悪化しやすくなります。メタボリックシンドロームは、太って脂肪細胞が増えて大きくなったり、体内に炎症をひき起こす物質が大量に分泌される病気です。メタボリックシンドロームの方の血液を検査すると、炎症を示す高感度CRPマーカーの数値が基準値よりも高くなっています。

歯周病は、歯肉に炎症が起きている状態です。つまり、肥満は歯周病にとっても大きなリスク因子になるわけです。骨まで破壊される歯周病

歯周病は、歯周病菌によって歯肉や骨などが破壊される疾患です。重症化すると歯が抜けてしまう感染症で、日本人が歯を失う一番の原因でもあります。

日本の成人の約8割は歯周病を罹患しているというデータがあるほど身近な一方、進行が緩やかで、重症化するまで痛みなどの自覚症状がほとんどないことから、特には対策をとっていない人が多いのが実情です。歯周病は、虫歯と同じように、細菌による感染症ですが、症状には違いがあり、より深刻です。細菌によって歯が壊れるのが虫歯で、歯肉や骨などが破壊されるのが歯周病です。歯肉や骨が壊れると、当然それらに支えられている歯にも影響が及びます。土台がしっかり安定していないため、グラついてしまい、最悪の場合、歯が抜け落ちることもあります。

歯周病の原因菌は、グラム陰性嫌気性桿菌という細菌の仲間で、アクチノバチルス・アクチノマイセテムコミタンス(A・A菌)、プロフィロモナス・ジンジバリス(P・G菌)、プレボテラ・インターメディア(P・I菌)、スピロヘータなど、10種類ほど確認されています。

これらの歯周病菌が集団となって歯肉溝(歯と歯茎の境目)にバイオフィルム(プラーク)を形成します。そこで歯周病菌が増殖を繰り返すと、歯肉が炎症を起こして腫れていき、溝がどんどん深まってしまうのです。この深い溝は「歯周ポケット」と呼ばれ、その深さによって歯周病の進行度がわかります。ちなみに健康な歯肉溝が、2~3ミリなのに対し、軽度の歯周ポケットは4~5ミリ、中等度が6~7ミリ、8ミリ以上は重度です。

歯周病菌のほとんどは嫌気性、つまり酸素が苦手です。そのため、酸素の届きにくい歯周ポケットは、歯周病菌の増殖に絶好の場所。歯周ポケットが深くなればなるほど、さらに歯周病菌が増えるという悪循環に陥りがちです。卑弥呼の歯がいーぜ!

「ヒミコノハガイーゼ」という標語をご存じでしょうか?歯を健康に保ち、しっかりと噛むことでたくさんのメリットが得られるというものです。

- ヒ→肥満防止

- ミ→味覚の発達

- コ→言葉の発達

- ノ→脳の発達

- ハ→歯の病気予防

- ガ→がん予防

- イ→胃腸の働きを助ける

- ゼ→全力投球

一見すると歯とは関係なさそうな内容も含まれていますが、しっかりと歯で噛むことには様々な機能があるということですね。歯が残っている人の方が総入れ歯の人と比べて認知機能が低下しにくいというデータもあり、しっかり嚙むことで子供から大人まで良い影響があります。

なかなか仕事の合間や、時間のない時の朝ごはん等、よく噛んで食べるのが難しい場合もあるとは思いますが、できる範囲でゆっくりとよく噛む食事を心がけてみてはいかがでしょうか。虫歯の治療法

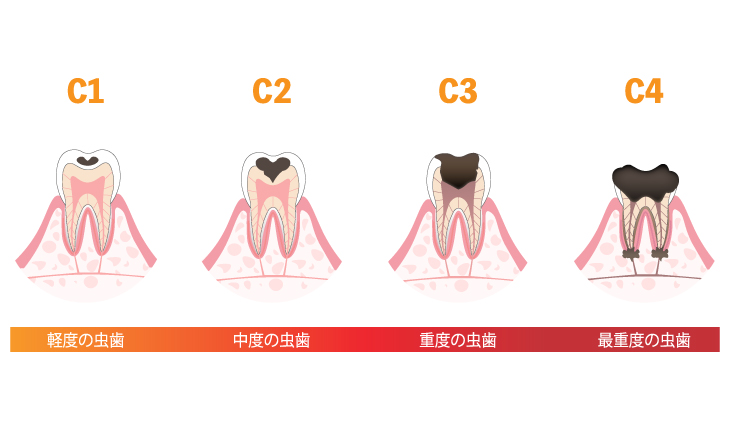

虫歯の進行は4段階に分かれていて、歯科臨床ではC1、C2などと、頭にカリエス(Caries=虫歯)のCを付けて表現します。治療法は、どの段階の虫歯かによって異なってきます。

C1は、エナメル質に小さな穴が空いた状態で、痛みなどの自覚症状はほとんどないため、気づかないこともあります。

C2は、エナメル質の内側にある象牙質まで虫歯が進んだ状態で、冷たい物や、甘い物がしみるようになってきます。C1やC2の段階では、欠損した部分を詰め物やかぶせ物で修復する治療を行います。いずれにしても歯を削ることは、その歯の寿命を短くすることにつながるため、削る部分は最小限にするのが基本です。

C3は、歯の神経やその近くまで虫歯に侵されている状態で、神経が炎症を起こしているため、強い痛みを感じます。この場合は、神経を取り除く「抜髄処置」を行います。すでに神経が壊死している場合は、根の中で細菌が繁殖するのを防ぐための「根管治療」になります。根の中を掃除して細菌を取り除き、薬を詰めて封鎖する治療です。

さらに、歯冠部がほぼ崩壊し、歯根しか残っていない状態のC4まで進むと、多くのケースで抜歯となります。

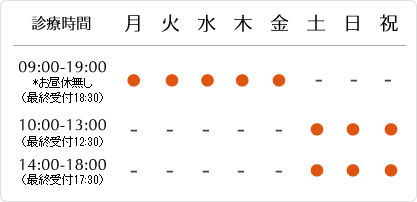

業者様専用ダイヤル(診療予約不可):

090-9950-0885

平日

09-19時 *お昼休無し(最終受付18:30)

土日祝

10-13時 / 14-18時(最終受付17:30)

〒168-0064 東京都杉並区永福4-1-4

永福ランドビル1F

京王井の頭線・永福町駅 徒歩 1 分

駐車場完備(所在地はコチラ)

首都高速4号新宿線「永福出入口(IC)」より5分